December竣工です!

社内検査・竣工検査を経て、無事にこの日を迎えることができました。

今年2月からの9か月間、地域の皆さまにはご理解・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

若手日記を通して振り返る工程や作業写真は、自分自身の成長を実感できる大切な記録となりました。

そして、ここまで温かく見守ってくださった皆さまのおかげで、今日を迎えられました。

改めまして、R6東関道 行方地区改良工事、竣工です!!

November自慢の曲線美

U字溝の敷設は、今までの日記でも何回か登場していますので、「またU字溝かよー」と思ったそこのアナタ‼ 今回はちょっと違います。

何が違うのかって?それは…”曲線”です。

このカーブに真っ直ぐなU字溝を並べていくには、ベテランの職人の技が必要不可欠!!

ほいほい~といつも通りに作業をしていますが、これはそう簡単には出来ません✨

敷設完了した写真がコチラ↓↓

現場で見ると、この感動が一番伝わるのですが、写真でも十分きれいな曲線を描いているのが伝わります!!

ベテランの職人でも、今回の作業はなかなか腕が鳴る作業だったようです👷

改めて「職人の技ってすごい✨」と惚れ直した1枚でした📸

November冷めないうちに

現場にも紅葉の気配がちらり。

その横で、まずは緑のマットを設置し、乳剤を散布して黒く染めていきます。

色を変えるのが目的ではなく、散布量を測定するためのマットで、設計数量を満たしているか確認します。

乳剤が終われば、いよいよアツアツのアスファルトの出番。

アスファルトはどこで、加熱されてくるのか気になりませんか?

アスファルト合材工場のドラムドライヤーで、バーナーの熱風により約200℃近くまで加熱🔥🔥され、ダンプに積まれる頃には160℃ほど。

敷均し直後は約146℃と、秋風の中でも“灼熱”

冬に向かって気温が下がっていくこれからは、「熱を逃がさない」ための段取りが、ますます大切になってきますね。

Novemberこっそり応援する影

上層路盤の転圧が終わり、

現場密度試験で「締め固め度」を確認しました。

試験孔に土を詰め、掘り起こした土の重量を測定・計算。

一つひとつの過程を丁寧に踏めば、結果は自然とついてくるものですが、やはり最終的な確認は“安心の証”として欠かせません。

もちろん、結果は――合格✨

タイトルの”こっそり応援する影”みつけられましたか?

美しい夕陽に見送られ、今日も一日お疲れ様でした🌇

Octoberグレーチング到着~!

実は見た目以上に“力持ち”なこちら💪🏻

雨水をしっかり流しつつ、重機や大型車が通ってもびくともしません💪🏻

連日作業しているU型側溝に、ピタッと据付ていく予定です。

今日も現場はコツコツ進んでいます🚧

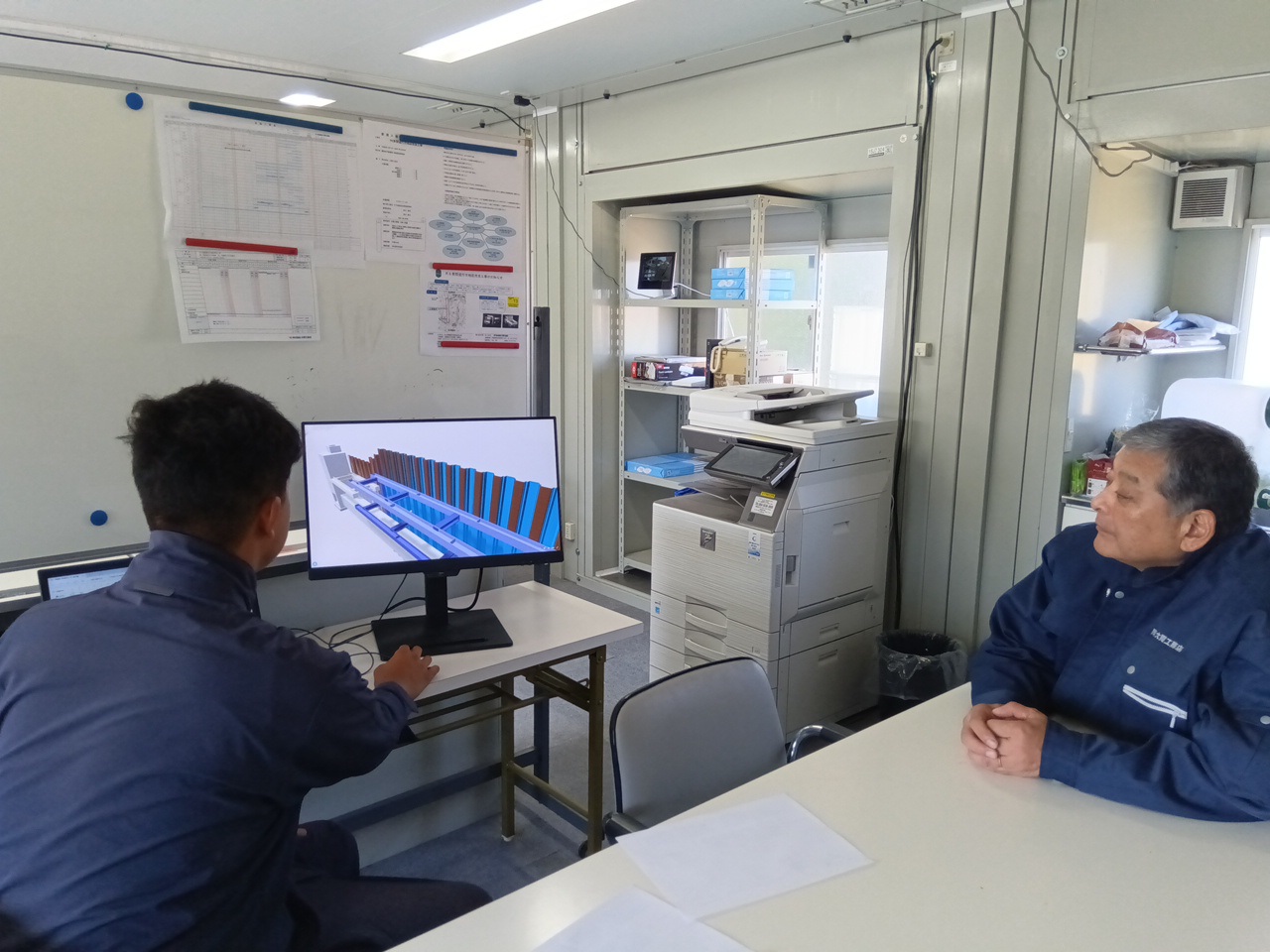

October現場のリモートワーク

これまで、材料検収といえば現場に関係者が集まり確認していくのが当たり前でした。

今回、現場にいるのは1人!?

しかし聞こえる「もう少し寄ってもらえますか?」の声👂

現場と事務所を遠隔臨場システムでつなぎ、材料検収を行いました。

遠くにいても近くに感じる。

"遠距離恋愛の成功例”のような…

普段の信頼関係が重要なのも一緒ですね。

Octoberのろまなローラーと2匹の猫

「のろまなローラー」という絵本をご存じですか?

トラックや自動車から”のろま”とバカにされ追い越されるローラー。

けれど、ローラーが通っていない道は凸凹で追い越した車たちはパンクしてしまう。

ローラーはそんな自動車達を怒ったりせず、みんなのために道を平らにしていく。

ロードローラーを見ると、「地道な作業が人の役に立つ」という初心を思い出します。

そんな私の様子を、じっと見てくるのは2匹の猫様🐈🐈

前回記事にのせた猫とまた違う猫のようです。

猫たちの安全にも気を配りつつ、今日も丁寧に路盤を仕上げていきます。

SeptemberUUUU🎁

連日、U型側溝の敷設が続いている現場。

前回の日記では「U型側溝の敷設が終わるのか?終わらないのか?」と、ちょっと曖昧な終わり方でしたね。

そうです!この写真を見れば一目瞭然!

車道用のU型側溝が納入されました🎉

さぁ、今日もオレンジ色の相棒と共に頑張りま…え?

違う工程が見たい?ではでは、こちら↓

U型側溝を敷均した後は、壁との間を埋めていきます。

まず間詰砕石を隙間に入れて、次に行うのは…

黒板もってハイチーズ📷

張りコンクリートを打設する前に、試験を行いました。

スランプ、空気量、コンクリート温度。よし☝

後は、職人の技術にて綺麗に仕上がりました。

これで、また一歩完成に近づきましたね!

Septemberオレンジ色の相棒

側溝を敷設するときに大活躍した相棒をご紹介します。

それがこちら✋オレンジ色の「側溝吊り金具」!

内吊りタイプなので、金具が周りにぶつかる心配もなく、スムーズに設置ができます。

さらに自動着脱装置付きなので、作業効率もグンとアップしました。

右2枚目の写真は、側道右側の着手前の様子。

なかなかの量があったU型側溝の施工も、これでいよいよ終わるのか…?

いや、まだ終わらないのか…?

続きは次回のお楽しみに~✨

September📢 現場ニュース

本日、工事現場にて緊急事態発生。

なんと 集水桝の中に蛇とカエルが同居生活しているのが発見されました。

カエルとしては何とも辛い環境。

……と思いきや、それは蛇も同じだったようで、両者とも必死に出口を目指す姿が確認されました。

救助にあたった作業員は、👤「とても上手くいく関係ではないと思った」と語りつつも、2匹を無事に救出。

現場には安堵とともに、“命を守れた”喜びが広がりました。

さて、小さな命を守った後は、現場作業へと戻ります。

こちらは 植生マットの張り付け、そして U型側溝の敷設作業。

U型側溝は、300×300サイズのものだけでも実に1,608m分。

安全に作業を進めるのはもちろんのこと、「昆虫などの生き物が挟まれていないか」「入り込んでいないか」――

今日はいつも以上に、生き物の存在が気になる一日になりそうです。

Septemberトンボ3連打~思い出、現場、そして空~

路床ができあがり、土を平らにしていきます。

「部活終わりにトンボかけてたなー」と懐かしい気持ちになった方も多いのでは?

土木の現場で「トンボ」といえば、「丁張り」を指します。

高さや位置がわかるように設置する木杭です。

ちなみに、本物のトンボも1年中飛んではいますが、一番多くみられるのは9月なんだそうですよ♪

August目から涼しい?

さぁ!先週に引き続きU型側溝を敷設していきます。

今回は少し坂道になっている場所での施工なので、より一層注意が必要です。

建設機械はもちろん、高所作業車なども坂道で使用する際は、必ず“前下がり駐車”を徹底しています。

掘削後の写真なんですが、ちょっと雪のようで涼しげに感じませんか?👀

“目から涼しい”ひとときになれば嬉しいです。

事務所では、側溝工の3Dデータを見ながら施工箇所、施工状況を確認しています。

まだまだ、暑い日が続きますが夏を乗り切っていきましょう!!

August最強タッグ

上段と下段、どちらもU型側溝を敷設している写真ですが、工程が違いますね!

まずは上段のU型側溝から♪

掘削 → 基礎砕石を敷均し・転圧 → 均しコンクリートの型枠を作成 → 生コン打設(写真左1枚目)

打設後、敷モルタルで接地面を調整しながら、プレキャストU型側溝を設置します(写真右2枚目)

集水桝と桝の間に、ピタッと収まった瞬間――この気持ちよさ…

続いて、下段の浸透側溝です♪

こちらはコンクリートではなく、透水シートが使われています。

砕石を敷均し・転圧 → 透水シートを設置 → その上に再び砕石を敷均し・転圧。

右の写真をよーく見ると、U型側溝に小さな穴が…

この穴から雨水が周囲の砕石を通り、土壌へとじわ~っと染み込んでいきます。

砕石層はフィルターの役割を果たし、土砂やゴミをせき止めながら雨水だけを通すんです。

こうして――

U型側溝は雨水をすばやく集めて排水路へ。

浸透側溝は雨水をゆっくり地面に返してあげる。

ふたつの側溝がタッグを組むことで、水害を防ぐ頼もしい仕組みが出来上がります。

Augustベルゲルマンビーム

プルーフローリングにて、路面上の沈下を発見すると、次はベルゲルマンビームでたわみを測定します。

再検査?とマイナスなイメージが湧くかもしれませんが、それは違います!

通常の路床や路盤における品質管理試験では、測定箇所は全体のごく一部です。

例えば、100~200mの区間につき1箇所など、代表的な点の数値から全体の品質を判断します。

一方、プルーフローリングは路面全体を均一にチェックできる手法です。

例えば、地下水位が高いなどの理由で、局所的に軟弱な部分が存在しても、見逃さずに発見できるのです。

事前準備をしっかり行い、確実な施工を行うのはもちろんのこと、施工後の区間を何重もの"厳しい目"でチェックすることも非常に重要です。

全員で“チェックビーム”を目から放ちながら、細部まで入念に確認しました。

August防草シート

前回は「ハリシバカンガルー(植生シート)」のお話でしたが、今回の法面では、防草シートを張り付けています!

防草シートは日光を通さないので、雑草が育ちにくいんです!!

コ型ピンをトンカチで"トントン"と固定していきます。

Julyハリシバカンガルー

とってもカワイイ商品名の"ハリシバカンガルー”

まずは、お決まりの材料検収です。

発注したものが届いているか確認をします。

"ハリシバカンガルー”とは、法面を保護する芝が生えてくる植生マットなんです。

法面に植生マットをアンカーピンで固定していきます。

マットに芝の種子と肥料が接着されており、緑化することで斜面を安定できるんです。

芝が生えるまでの期間は、、、このマット自体が保護してくれます。(優秀!!)

有袋類のカンガルーのように、赤ちゃん(種子)をしっかり育ててくれるので、「どのくらい育ったかな?」と、ついつい見に行きたくなります。

カンガルーの袋をこっそりのぞく気分ですね。ただし…強烈な後ろ足(日差し)にご注意を!!

July厳しい目で、しっかり確認

発注者立ち合いのもと実施される「プルーフローリング検査」。

路床が完成したタイミングで、ローラを低速で走行させ、同じ条件で少なくとも3回繰り返しながら、沈下量や変形量を調べます。

厳しい目で、しっかりと確認していただきます。

そして今回、その視線はいつも以上に鋭く――

なんと、二匹のかわいい訪問者も現場に立ち会ってくれていました。

......が、ローラのエンジン音に驚いたのか、確認もそこそこに安全第一で退場されました。

July3分クッキング

【材料】

・生コンクリート…必要量をミキサー車で直送

・生コンポッパー...じょうご型の生コン入れ

・型枠...以前紹介した集水桝

・職人の腕とチームワーク...多めに!

【作り方】

①生コン打設をするには型枠が必要ですね!

...はい、こちら!すでに設置している「集水桝」に本日は打設していきましょう♪

②「おいしくなーれ、おいしくなーれ♪」開閉レバーで下から、カレー生コンを適量流し入れます。

③流し入れたら、空気を抜いて”味をなじませる”工程です。

④表面を均して仕上げましょう!見てください!この職人の姿勢!!丁寧な仕上がりです。

⑤寝かせることで味がなじむように、硬化時間をおきましょう。

3分ではもちろんできませんが、これが生コンホッパーを使用した打設レシピ?でした。

June含水比

締固めを行う際に、重要なのが"含水比"です。

RI機器を使用し測定します。土を平らにして、機器を置きます。

計測時間はなんと...45秒!

土に水が少ない(含水比が低い)=表面張力が小さいので締固まらない

土に水が多い(含水比が大きい)=表面張力が働かずに液状になる

では、ちょうどよく締まるための「含水比」はどれくらいかというと、14%~21%なんです!

最適な水加減があってこそ、土はよく締まり、強くなるんです。

泥団子を作るときを想像すると、わかりやすいですね!

今回の現場では、降雨による盛土箇所の含水比増加及び排水対策として、北側へ5%程度の横断勾配を設け施工しています。

JuneICT施工精度確認

さて、前回の日記でICTに恋しているお話をしましたが、恋を始める前に、しっかりと確認しておくべきことがあります。

それが、ICT施工の前に必ず行う「ICT施工精度確認」です!

ブルドーザーの姿勢を変えながら、角度、高さ、距離などを丁寧に測っていきます。

その測定値と、地上から実際に測定した位置とを照らし合わせて、心のズレ…ではなく、位置のズレを確認します。

誤差が規格値内に収まっていれば、晴れて合格。

事前準備を怠らないからこそ、施工時にその力が発揮されるんです。

June恋しいのは?

従来の盛土施工では、施工が終わってから「現場密度試験」を行い、品質を確認していました。

しかし今回はICT施工のため、先週「試験盛土」を実施しました。

その際に確認・把握した、まき出し厚や締固め回数などの最適な施工条件をローラなどのICT機械に設定していきます。

ブルドーザーで平坦に敷き均し、ロードローラでしっかり締固め。

ICT機械は施工データを自動で記録するため、これまで必要だった品質管理用の写真撮影も大幅に軽減されました。

もう現場がICTに恋してます。気づけば心が盛られてた。

June梅雨入りを知らせるお客様

「よし!14層目まで埋戻したぞ!」現場は着実に進行中

すると、ぴょこっと現れたお客様

お客様 「重要そうなお仕事ですね」

私 「そうなんです」

お客様 「私は遭難です」

梅雨入りならぬ、ダジャレの雨

現場で遭難せずに、早く家にカエルんだよ

June石橋を叩いて渡る

施工前にしっかり試験を行い、事故や欠陥を防ぐ。

今回は、コンクリート打設前に行う「スランプ試験」です。

スランプコーンという容器にコンクリートを詰め、引き抜いた後、どれだけ沈むか(沈下量)を測るのがこの試験。

この沈下量をスランプ値と呼びます。

🔶スランプ値が大きい → 柔らかく施工しやすい

🔶スランプ値が小さい → 硬くて施工が難しいことも

ただし、スランプが大きすぎると材料分離の原因になる可能性もあります。

現場条件に合わせて、適正なスランプ値になるように配合を設計しています。

今日も「石橋を叩いて渡る」精神で慎重な確認を行っています。

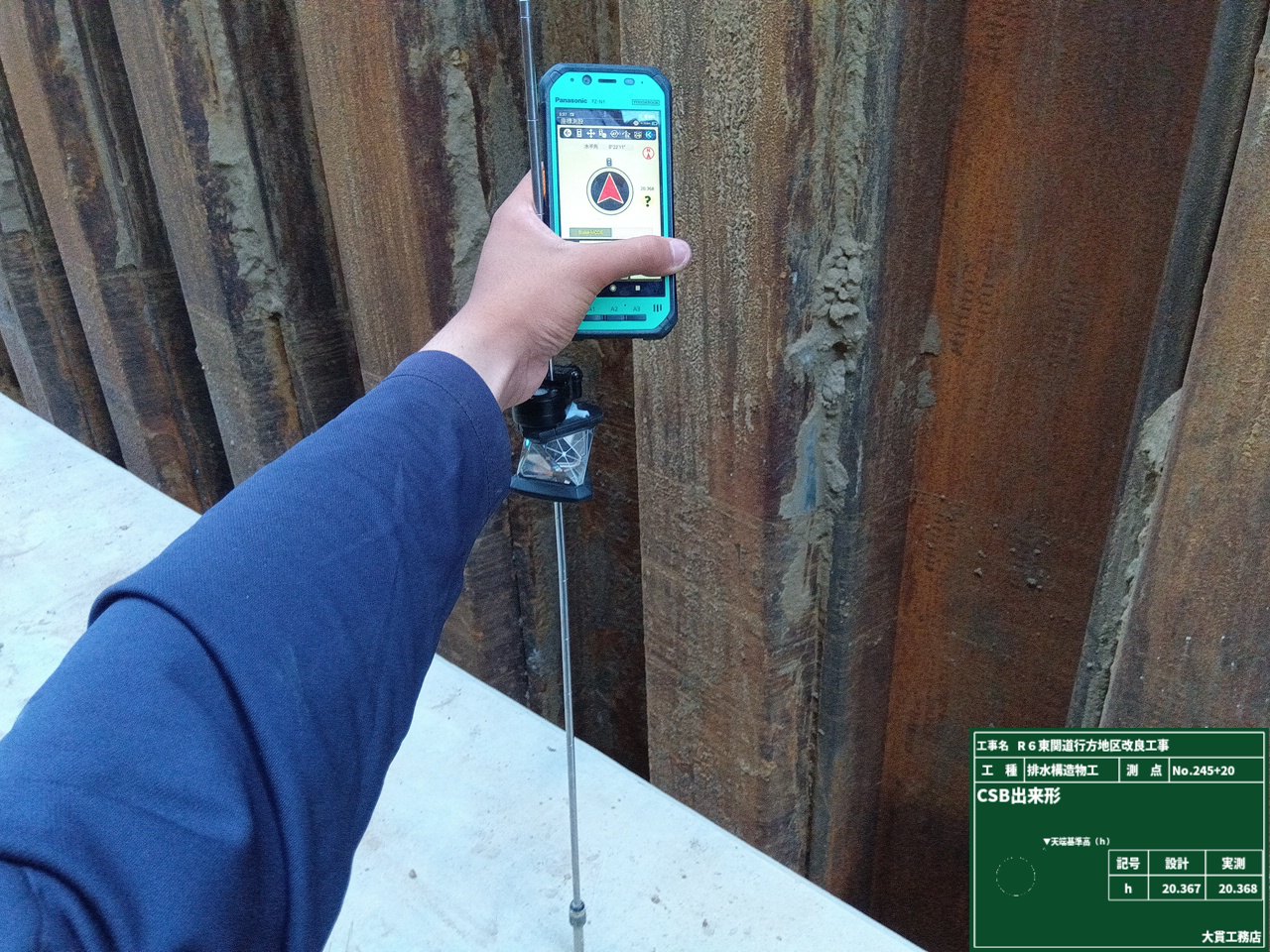

May現代の伊能忠敬

今までなら数名がかりで進めていた現場測量が、このアプリを使えばわずか一人で完了。

現場経験の浅い若手の私でも、直感的に操作できて正確に測れる。

正直...「ありがたい!」の一言です。

May幼き頃の記憶

マンホールの中に入っていく人を見かけると、すごく憧れていた幼少期。

「あの中は、どうなっているんだろう...」

別世界へと続く入り口のように思えて、ワクワクが止まらなかったのを覚えています。

そして今。鋼矢板に囲まれた現場に、設置された角形マンホール。

その次に下ろされるのは、マンホールの丸い穴へとつながるCSB(遠心ボックスカルバート)。

まずは縦向きのまま下ろし、次に横に倒しながら設置します。

あの頃、想像していた別世界には通じていないけれど、普段見えない隠れた場所を見られるのはこの仕事の特権です。

May新規入場者教育

現場では、初めて現場に入る作業員や関係者の方々に対して、

現場のルール・安全管理について説明する「新規入場者教育」を行います。

情報が十分に無いまま作業に入ると被災率が高まるんです!資料を見ながら、しっかり伝えます。

新しい顔ぶれも加わり、現場全体がパワーアップしました。

安全帯も気もキュっと締めていきましょう!

May安全のために

◎災害防止協議会

作業所責任者を含めた3人で、次月の予定工程・工種別災害防止検討会を実施し危機要因を明確にします。

◎安全教育

安全教育を月1回実施しています。

教育では、今後の工事予定を確認した上で、作業内容の説明・過去の事故事例の共有を行います。

過去事例は「自分にも起こり得る」とリアルな危機感を覚えることができ、気が引き締まります。

April塩はご遠慮願います

鋼矢板を打設する際に使われる″サイレントパイラー″の動きを見たことがありますか?

この機械は、まず鋼矢板をがっちりつかみ、油圧の静かな力(静荷重)で地面に押し込んでいきます。

その後、自分の体を前に進めて、今打ち込んだ矢板の上を“ずるっ”と移動していきます。

この動きを繰り返しながら、まるで地面をはう“なめくじ”のように、静かに、でも確実に鉄の壁をつくっていくロボット--

それが″サイレントパイラー″です。

Aprilあなたは何番?

写真を見てあなたは何に見えましたか?

1.海苔巻き → 食いしん坊です

2.たばこ → やめましょう

3.ストロー → タピオカジュースの飲みすぎです

さて、排水構造物工で使用する管材が届きました。

φ200だけで474本使用します!

ポリエチレン製のため、他材(塩ビ管など)に比べて、耐衝撃性に優れています。

April見えなくなる前に

材料検収とは、材料が発注通りの品質、数量、仕様などを満たしているかを検査し、確認する大切な作業です。

特に、鋼矢板などの不可視(ふかし)部分は、作業後見えなくなるのでしっかり写真を撮ります。

今日はあいにくの雨模様。。。

「足元注意しろよー!」と先輩の優しい声が聞こえそうです!しっかり気を付けて作業していきます!!

March夫婦円満

左右に見える黄土色の土留めが、″土を支える力持ち(夫)″だとすれば、

頼もしい土留めに挟まれ、静かに役目を果たす暗渠排水管は"水を逃がす聞き上手(妻)"でしょうか?

二人でしっかり地盤を守ります。

埋め戻されて姿は見えなくなるけれど、末永くお幸せに...

Marchハイドロプレーニング現象

皆さんも一度は聞いたことがある「ハイドロプレーニング現象」

雨で道路に水がたまっている時に、タイヤと路面の間に水の膜ができてタイヤが浮いてしまう現象です。

集水桝を適切に設置することで、雨水を集めて排水管へ流すことができ、"水たまり"を防ぎます!

March安全パトロール

現場では、月に1度安全パトロールを行っています。

潜在的な危険箇所や作業手順の乱れがないか、指示された対策が実施されているかなどをチェックしていきます。

みんなが無事に家に帰るための、当たり前だけど大事な活動です!!

毎日の朝礼でも安全意識の高揚を図り、全員気を引き締めて一日をスタートしています。

March青空に映えるコベルコカラー!

今回の現場ではコベルコ建機のSK200を使用しています。

現場では「0.7」なんて呼ぶのですが、バケット容量から来ている呼び名なんです。

超低騒音型のバックホウで、音量を大幅に抑えた機種です。

騒音対策・周辺環境へも配慮しながら、今日もここほれワンワン!!

March敷鉄板搬入

敷鉄板も搬入されてきました!

写真を見ると...鉄板同士が結合されているのがわかりますか?

これは盗難防止にもなるんです!!

さてさて、鉄板は全部で182枚。

一つずつ皆さんで数えていきましょう!

1、2、3、4、5、6、7...あれ、羊が見えてきましたか?

敷鉄板に数字が書いてあり、しっかり確認しながら設置しました。

Marchコーンの次はカロリーと向き合う

「えっと、体脂肪率は...」そんな風に見えますが、測定するのは人ではなく地面!!

この機械は、コーンペネトロメータといいます。

地盤にコーン型の先端を押し込んで、地面の硬さや密度を調べる装置です。

地盤調査はしっかり完了!!

次は自分の体重と向き合う番だな...

Marchものづくりの始まりは「トータルテンボス」?

いいえ、本当の始まりは「トータルステーション」!!

さあ、そこのあなた「トータルステーション」って何?と興味が湧いたのでは?

トータルステーションとは、測量に使用される機器で、

・距離

・角度

を同時に高精度で測定できる優れものなんです!

「カタチに残る仕事って、ちょっとカッコイイよな...」

そう背中で語るのでした。

Marchはじめまして

このたび、東関東自動車道・茨城県行方市 両宿~長野江間(約31km)の道路改良工事が始まりました。

「安全第一・地域配慮・丁寧な施工」をモットーに、最後まで誠心誠意取り組みます。

さて、現場には、「快適トイレ」が設置されています。

広くて清潔、まるでくつろぎたくなるような空間で、思わず長居しそうな...

現場で活躍する女性にも好評です!

工事が終わるその日まで、現場の“相棒”として大切に使っていきたいと思います!